ねりまのエコ語り

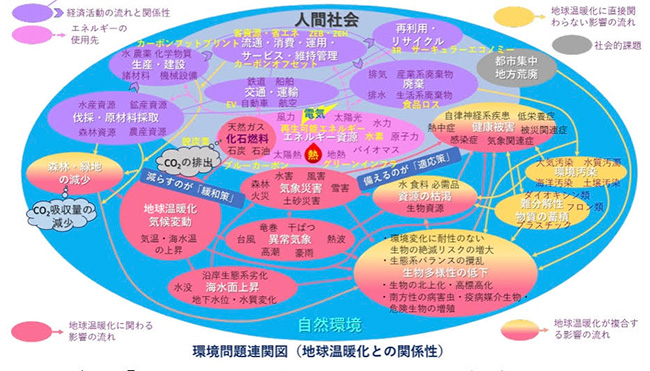

練馬区地球温暖化対策地域協議会 会長

昭和30年(1955年)長野県生まれ。建設会社の技術研究部門で40余年従事。認定NPO法人自然環境復元協会理事。練馬区環境審議会副会長、(公財)練馬区環境まちづくり公社理事、西本村憩いの森ファンクラブ副会長。NPO法人みどり環境ネットワーク!では子どもたちと行う光が丘公園での生きもの調査活動のリーダー役。幼少期から虫好き。鳥も好きで「ジョウビタキのメスは地味だけどカワイイ」

石神井公園で見たジョウビタキのメス(小口さん撮影)

「自分ごと」としてできる行動をそっと促す

令和6年(2024年)5月に会長に就任されました。ねり☆エコとして目指すことを教えてください。

Think Globally、Act Locallyー。いわゆる「地球規模で考え、足元から行動しよう」という草の根レベルでの取り組みを、区民の皆さんと一緒に考え、伝えていくことを目指しています。

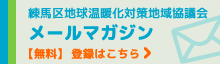

まず「Think Globally」についてですが、地球温暖化問題を取り巻く人間社会と自然環境との関係性について、私なりに俯瞰的(ふかんてき)にとらえ、こんな感じではないかという「環境問題連関図」を作ってみました。

環境問題への対応として、「地球温暖化に関わるカーボンニュートラル」「生物多様性に関わるネイチャーポジティブ(自然再興)」「循環型社会に関わるサーキュラーエコノミー(循環経済)」の3つの柱があります。これら3つはそれぞれが独立しているものではなく、互いに影響し合っていると理解することが重要です。

こうした俯瞰的な理解をもとに、「Act Locally」として、最終的に「自分ごと」として落とし込み、行動に移してもらうことがとても大切です。こうした行動に皆さんをそっと促すことが、ねり☆エコの役割だと思っています。

温暖化を「自分ごと」として実感することが多くなりました。

以前は、地球温暖化というと、北極や南極の氷山が崩壊したり、南方の島が水没したりするといった象徴的な映像が流され、我々の身近ではないところで起きているような、「他人ごと」のような感覚がありました。ところが、日本でも夏の平均気温の過去最高が毎年更新される、集中豪雨などの自然災害が増えていくなど、今はもう日本も大変なことになっているんだなと、皆さん、肌で感じていると思います。

私は、週末に昆虫などの生きものを観察しているのですが、以前には近場のフィールドで見たことがなかった南方性の昆虫を目にします。例えば、ナガサキアゲハやホソミイトトンボ、クマゼミ、キマダラカメムシなどが押し寄せてきていることが気がかりですね。

石神井公園で見たナガサキアゲハ(小口さん撮影)

石神井公園で見たホソミイトトンボ(小口さん撮影)

光が丘公園で見たキマダラカメムシ(小口さん撮影)

「何となく」ではなく「積極的に」取り組むために

区民の行動をそっと促すために、何が重要とお考えですか?

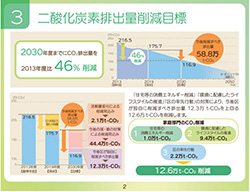

練馬区は「練馬区環境基本計画2023」に基づいて、脱炭素に向けた取り組みを打ち出しています。「2030年度までに2013年度比で46%削減」という区の目標に従うと、家庭部門で削減が必要なCO2は年間10.4万t。そのうち「環境に配慮したライフスタイルの推進」に基づく削減量は年間9.4万tになります。

この数字は、従来のライフスタイルのままでクリアすることは到底できません。ではどうクリアするか。区の調査によると、省エネに「積極的に取り組んでいる」という区民は10%ほど、「負担にならない程度に取り組んでいる」区民は70%ほどです。

これを2030年度までに、「積極的に取り組んでいる」という区民を50%まで増やし、「負担にならない程度に取り組んでいる」区民の45%と合わせて95%に引き上げます。そうすると、目標のCO2削減量は一応クリアできる可能性があると推定されています。「何となく」取り組むのではなく、「積極的に」取り組んでもらうことがどうしても必要になります。

今から諦めてしまうのではなく、一人ひとりが頑張れば可能性はあるんだということを伝えることが大事だと思っています。

「練馬区環境基本計画2023概要版」に掲載されている「二酸化炭素排出量削減目標」

※詳しい内容は、「練馬区環境基本計画2023」のP72-76をご覧ください。

環境問題について、子どもたちへの啓発に力を入れていますね。

やはり未来のことになりますので、我々の子どもや孫といった若い世代への啓発に、真剣に取り組んでいく必要があります。

ねり☆エコと練馬区環境部の共催で、令和4年(2022年)から小学生や保護者を対象とした「夏休み!ねりま環境まなびフェスタ」を開催しています。来場者は年々増え、令和6年(2024年)は1,700人を数えました。

子どもたちに環境について分かりやすく楽しく学んでもらおうという主旨ですが、同行の大人の方にも省エネルギーや省資源などの具体的な環境対策に関心を持っていただいたという感触が強く、これも目的にかなったのではないかと思っています。

ねり☆エコには、子ども向けのe-ラーニングや動画コンテンツがあります。今後は、学校の授業で広く活用してもらえたらと思います。これに加え、ねり☆エコの大きな役割である情報発信にも今後一層力を入れたいですね。

※ねり☆エコe-ラーニング

※ねり☆エコ動画「たのしく学ぼう!地球温暖化」

夏休み!ねりま環境まなびフェスタ小口会長挨拶

夏休み!ねりま環境まなびフェスタ本部ブースの様子

※展示ブースレポート

どのような情報発信でしょうか。

地球温暖化対策というと、CO2などの温室効果ガスの排出を削減することイコール省エネ的な内容が多かったと思います。最近は、「地球温暖化」は「気候変動」という言葉に置き換えられ、その対策として、「緩和策」と「適応策」の両輪で進めていくよう方向付けられています。

緩和策は、省エネや節電などによるCO2の削減策が中心でした。ねり☆エコでは、情報を随時更新しています。

適応策は、温暖化の結果、すでに起きている被害や将来起き得る影響に対して、予防的な措置も含めて対応していくことです。ねり☆エコとしても、今後、熱中症や感染症、災害の備えなどの適応策に関わる情報も拡充していきたいと考えています。

※地球温暖化とは

気晴らしは、自らが「生きもの」になること

最近のエコライフを教えてください。

今ある緑をこれ以上減らさないようにしないといけないと思います。数年前に始めたのが、自宅から自転車で10分くらいにある「西本村(にしほんむら)憩いの森」(練馬区大泉学園町二丁目23番)を地元の人たちと保全しようという活動です。私は副会長で「生きもの担当」みたいな感じです。活動日の1時間半くらい前に行き、森の中で見つけた生きものの写真を撮り、入口の掲示板に貼っています。

最近、西本村憩いの森で、「アカボシゴマダラ」という特定外来生物のチョウが増え、それに押されて在来種の「ゴマダラチョウ」が少なくなっています。そこで、ゴマダラチョウの幼虫が好む比較的大きいエノキを保全しています。アカボシゴマダラの幼虫が好む実生(みしょう:種子から発芽したもの)から育った幼木のエノキはなるべく少なくしています。こうした生きものに関わることが楽しみです。

石神井公園で見たゴマダラチョウ(小口さん撮影)

羽化直後のアカボシゴマダラ(小口さん撮影)

生きものが本当にお好きなんですね。

私の気晴らしは、自然の中に身を投じ、自ら「生きもの」になることです。そうすると、生きものの気持ちがよく分かるようになるんですよ。

(取材日:令和6年12月16日)