平成29年度地球温暖化防止月間講演会 当日レポート

NHKラジオ「夏休み子ども科学電話相談」中村先生の

「練馬の多様な生きものたち」

期日:平成29年12月3日(日)

時間:10時~正午

場所:練馬区役所本庁舎アトリウム地下多目的会議室

概要

練馬には鳥や虫などたくさんの生きものが暮らしています。しかし、地球温暖化が原因の気象災害などにより、私たち人間の社会生活だけでなく、鳥や虫たちにも様々な影響を与えています。今回は、株式会社生態計画研究所 上席研究員の中村 忠昌(なかむら ただまさ)氏と、認定NPO法人 自然環境復元協会理事の小口 深志(おぐち ふかし)氏を講師としてお迎えし、練馬の多様な生きものたちの生態系や、石神井公園などに生息する虫などについて学び、地球温暖化の影響について考えるきっかけとなる講演会を開催しました。

対象は、練馬区在住・在学の小中学生とその保護者で、参加費は無料。当日は40組76名の方にご参加いただきました。

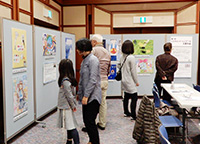

講演会は、生きものに関心の高い子どもが講師からの問いかけに積極的に手を挙げて発言するなど、活気のある雰囲気の中で行われ、最後の質疑応答では、寄せられた質問に講師の方々がていねいに答えてくださいました。「温暖化は生きもの全てに影響があること、身近な場所で起こっていることが分かってよかった」などの感想も寄せられ、盛況なうちに終了しました。また、講演の他、第7回こどもエコ・コンクールの入賞作品16点も会場に展示しました。

最後に、参加記念品として、こどもエコ・コンクールの最優秀賞作品が描かれたマウスパッドと、カラビナ付きアルミボトルをプレゼントしました。

受付の様子

ねりねこ☆彡・ねりこんvvも来場者をエスコート

こどもエコ・コンクール入賞作品展示の様子

参加記念品

講演会全体の様子

主催者あいさつ

ねり☆エコ 横倉尚会長の挨拶

横倉 尚 会長

地球温暖化を縁遠いものに思わせるような厳しい寒さが続いていますが、実は2017年(平成29年)の地球全体の年平均気温は、19世紀末以降、史上2~3番目に高い値となる見込みと報じられています。産業革命以前の平均気温より1.3度ほど高くなっているということです。私たちの身の周りでも、昨日と今日では日平均1.3度くらいの変化はしばしば経験しますが、地球全体の年平均で考えると、1.3度の上昇は大きな変化です。2100年までに、年平均気温の上昇幅を産業革命以前と比較して、少なくとも1.5度以内に抑えるという地球規模での目標が掲げられました。そのためには、各国が結んだ「パリ協定」※をしっかりと守ることが不可欠だと言われています。

こうした地球環境をめぐる大きな変動が進む中で、我々が住んでいる練馬区は、板橋区からの分離独立から70周年を迎えました。練馬区が緑の多い街ということは皆さんも折に触れ実感されているところかと思いますが、その緑多い場所に、多様な生きものがいることは、大人はなかなか気づいていません。ところが、子どもたちの多くは、生きものの多様性に気づき、関心を持っているように見受けられます。子どもたちが身の周りの鳥や昆虫、草花などの生きものに想いをはせて「大切にしなければ…」と考えていくことは、地球環境を守るうえでも欠かせないことだと思います。

今日は、練馬の緑の中で生きる生きものの実態とその変化の様子を通して地球環境を守るためにどうすればよいのか、というテーマでお二人の講師にお話をしていただきます。皆さんが今後の地球環境、とりわけ温暖化について考える上で役立てていただければ幸いです。

※「パリ協定」:2020年以降の地球温暖化対策の国際的枠組みを定めた協定。2015年12月パリで開催された「気候変動に関する国際連合枠組み条約第21回締約国会議」(COP21)で採択された。

第一部 基調講演「練馬の多様な生きものたち」

講師:中村 忠昌(なかむら ただまさ)氏

株式会社生態計画研究所上席研究員。葛西臨海公園鳥類園スタッフ、谷津干潟自然観察センター特別スタッフなどで活動。NHK「夏休み子ども科学電話相談」の鳥担当の先生としても活躍。

今日は「生きものの多様性」についてお話しします。練馬には、たくさんの生きものがいますが…特に練馬で増えている、あるいは減っている鳥や虫などについてお伝えしたいと思います。

最初に少し私の自己紹介をします。皆さんは、生きものが好きですか? 私も子ども時代から、皆さんと同じように生きものが大好きでした。小さい頃は恐竜が好きで、次に昆虫が好きになり、最後に鳥が好きになりました。

子どもの頃、父と一緒に家の庭に「鳥のエサ台」を作り、そこにカキやミカンを置いておくと、ウグイスやメジロが来てくれました。「これはすごい!」と思い、鳥の世界にはまっていきました。(資料1)

そして小学生のときに武蔵関公園で初めてカワセミを見て、「こんなにきれいな鳥がいるんだ!」と驚きました。それから鳥のことをもっと知りたいと思って図書館で勉強したり、観察したりするようになりました。

そんな子どもが大人になって何をしているかというと、生態計画研究所というところで仕事をしています。日本各地や、たまに海外へ行き、その地にどんな生きものがいるかを調べ、生態系を守るためにどの生きものをどう守るかを考えたりしています。

また、江戸川区の葛西臨海公園に人工的に鳥が集まる鳥類園という場所があり、これをバードサンクチュアリともいうのですが、週末は、そこで鳥や昆虫、魚や貝やカニなどの生きものを調べたり、公園に来た人に紹介する仕事を14年ほどしています。(資料2)

生きものが大好きなので、日本だけでなく世界のいろいろな場所へ行き、いろいろな生きものに会いたいと思っています。例えばインドの北にあるネパールでは、鳥だけでなくインドサイやナマケグマ、ベンガルトラを間近で見ました。(資料3)

アフリカのケニアにも鳥を見に行きました。ヘビクイワシという鳥は、長い足を使ってヘビやトカゲをバシバシたたき、弱らせて食べてしまうのです。小さい頃、図鑑を見て「見たいな~」と思っていて、大人になってやっと実際に見ることができました。(資料4)

ライラックニシブッポウソウという、きれいな青い鳥も見てきました。(資料5)

こんな生きものが大好きな私が、今日は皆さんにぜひ伝えたいことがあります。生きものと環境の話が出てくるので、少し難しいかもしれませんが、頑張って聞いてください。

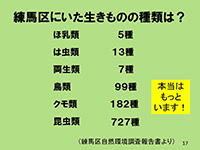

まずは、練馬区にいた生きものの種類についてです。(資料6)

- ほ乳類 5種

- は虫類 13種

- 両生類 7種

- 鳥類 99種

- クモ類 182種

- 昆虫類 727種

【参考】練馬区のホームページ

[練馬区自然環境調査]

鳥は約100種、昆虫は700種以上もいることがわかりましたが、過去1~2年間の調査なので、実際はもっといるはずです。いま紹介した鳥や虫には、増えているものも減っているものもいますが、まずは、とくに増えているものについて考えていきましょう。

どうして生きものの種類が増えているのかわかりますか? 例えばカワウという鳥は魚を食べるのですが、魚が住みやすいよう川の水をきれいにしたり、カワウが巣を作る場所となる木を守ったりという環境整備を人間がして、保護したため増えました。(資料7)

アメリカザリガニも増えた生きものです。アメリカザリガニは外来種といって、もともとアメリカにいたものですが、それを昔日本に持ち込んでしまったことが増えた理由の一つです。(資料8)

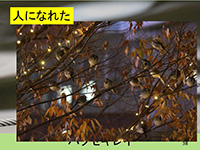

東京でもよく見るヒヨドリは、人を怖がりません。人の近くは、カラスやタカなどの大きい鳥があまり来ない、安全な場所だと知っているのです。それで襲われるのを避けるために、人に近づいて慣れてしまったことが増えた理由の一つです。(資料9)

ツマグロヒョウモンというチョウは、もともとは寒い場所では生きられないのですが、地球温暖化により気温が上がったので、増えたと考えられています。また、スミレが好きなチョウで、あちらこちらにスミレ科のパンジーという花が植えられて増えたとも考えられています。(資料10)

生きものが増えるのは、保護によって数が増えたり、外来種が持ち込まれたり、人に慣れたり、温暖化の影響など、さまざまな理由があることが分かったと思います。

では、これから紹介する鳥たちが、どうして増えたのかを一緒に考えてみましょう。

例えばカワセミです。本来は、長いくちばしで土の壁に穴を開けて繁殖場所を作りますが、最近ではコンクリートの壁に埋め込まれた水の通る管に、繁殖してしまうこともあります。カワセミにしてみれば、「穴を掘る手間が省けたぞ」ということなのでしょうか。人の作った環境に、どんどん近づいてきているといえます。(資料11)

次は、ツミというタカの仲間で、オオタカより小さい鳥です。私の実家の近くにある小学校の校庭で、子どものツミを見つけました。ちょうどアブラゼミを獲って食べているところでした。周りに子どもたちがいて遊んでいても、怖がりません。これも人に慣れてしまった一つの例です。(資料12)

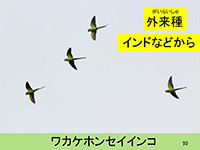

次に、ワカケホンセイインコを紹介します。オスの首にピンク色の輪がかけてあるように見えるので名付けられたこの鳥は、本来はインドなどに住んでいましたが、日本にペット用などで連れてこられて、逃げてしまったインコが増えたと考えられています。(資料13)

羽が紫色に見えるムラサキサギは、沖縄から南に生息していましたが、理由ははっきりしないものの、ときどき本州…練馬や私のいる葛西臨海公園にも渡ってきた記録があります。温暖化の影響かもしれません。(資料14)

次はエナガという、スズメよりも小さくて、かわいらしい鳥です。最近は石神井公園などでも目にするようになりました。人に慣れたようです。(資料15)

キツツキの仲間のコゲラという鳥も、人に慣れて増えています。私が中学生のころから武蔵関公園などでよく見るようになりました。(資料16)

ハクセキレイという鳥は、三鷹駅南口の大きなケヤキにとまっているのですが、木の下はバスが通り、人が大勢いますが、平気で集まってきます。(資料17)

このように、人のいる環境に慣れている鳥は増えているといえます。しかし、セグロセキレイはハクセキレイが増えたことにより、逆に減っているようです。(資料18)

ソウシチョウという小さい鳥は、そのかわいらしい姿からペット用として中国から運ばれてきました。昨年、石神井公園でも見られるようになった外来種です。(資料19)

東南アジア原産のアカガシラサギは、温暖化の影響なのか石神井公園や光が丘公園など、東京近郊の公園で見つかっています。(資料20、21)

次は増えた昆虫についてお話しします。

ビロードハマキは、鮮やかな外見から外来種と思うでしょう? 実は在来種なのです。温暖化の影響で増えたと言われています。(資料22)

クロコノマチョウも温暖化の影響で増えています。(資料23)

田柄川の近くで見つけたキマダラカメムシです。この昆虫は、台湾の方から外来種として持ち込まれ、増えているようです。(資料24)

ムラサキツバメというチョウは、ハネの先に尾状突起と呼ばれる小さな突起があり、燕のしっぽに似ていることから名づけられました。やはり温暖化の影響で増えたと考えられています。練馬区の調査では、武蔵関公園や光が丘公園と民家の3か所で見つかったのですが、今はもっと増えているようです。(資料25)

大阪や九州で、「シャーシャー」という鳴き声で知られるクマゼミですが、温暖化の影響で練馬でも見られるようになりました。(資料26)

次の少し気持ちの悪い虫は、ヨコヅナサシガメで、インドや中国から来た外来種です。口の部分がストローのようになっていて、それで他の昆虫を刺して体液を吸う肉食の昆虫です。(資料27)

バッタやキリギリスの仲間で、ツユムシ科のヒメクダマキモドキは、温暖化の影響で増えたと思いますが、木を運んで来た時に一緒にくっついてきた可能性もあります。(資料28)

アカボシゴマダラは外来種として増えていることがわかっています。2008年頃、練馬区内30か所で調査したところ、14か所で発見されました。春は白の中に黒い線、夏はハネの端に赤い模様が見え、季節によりハネが変わるのが特徴です。きれいなチョウなので増えたらいいなと思うかもしれませんが、外来種です。(資料29)

トゲグモは昆虫ではありませんが、温暖化により増えている種類です。(資料30)

鳥や昆虫が増えた理由をここでまとめます。「外来種として持ち込まれて増えた」、「保護により個体数が増えた」、「温暖化により増えた」などありますが、鳥に限っては「人に慣れて増えた」が多く、昆虫は「温暖化の影響」によるものが多いです。

鳥は頭がいいので、「人間を利用してしまえ」、「いじめられなくて安全だな」と思い、人に近づいてきています。昆虫は、小さいので木にくっついて、人間に運ばれてきた場所が「暖かくて住めるかも」と住みついたり、自分のハネで移動したりしています。

次は、反対に練馬で減っている生きものについて説明します。

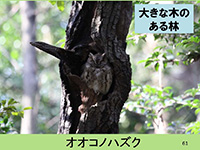

フクロウの仲間のアオバズクやオオコノハズクは、ある環境がなくなって減ってしまったのですが、どんな環境かわかりますか? それは穴の開いている「大きな木のある林」です。自分が入れるほどの穴のある大きな木がなくなり、住めなくなってしまいました。(資料31、32)

ヒバリは「草はら」や「むぎ畑」が減った影響で、ヒクイナという鳥は「たんぼ」が少なくなった影響により減りました。(資料33、34)

練馬区のチョウについては、これまで81種いたのが、2000年以降では49種(約60%)とされています。

オオムラサキは、1960~1970年代にはいましたが、今はあきる野市など東京の奥の方へ行かなければなかなか見ることができなくなっています。また、ヒメウラナミジャノメとジャノメチョウは、1980~1990年代にはいましたが、「草はら」がなくなりいなくなってきました。(資料35、36、37)

練馬区で生きものが減った理由として、「草はら」や「雑木林」、「畑」、「大きな木のある林」、「たんぼ」などの昔はあった環境が無くなりつつあることが大きいといえます。生きものが増えたり減ったりするのは、どちらにも、「人間が関係している」ということが、とても重要です。

生きものが減るのは「かわいそうだ」というのはわかりますが、増えるのはいいことでしょうか? 考えてみましょう。

鳥が人に慣れて町中へ出てくるのは、さほど問題ではないかもしれません。でも、外来種が増えることはあまりいいことではありません。危険な外来種を飼ったり逃がしたりすることを規制する法律があります。皆さんには、生きものを簡単に逃がさない、最後まで飼う、ということをぜひしてほしいと思います。

ただ、そうすれば解決するわけではなく、すでに外来種はたくさんいます。例えばカワラバトやナガミヒナゲシ。アオマツムシという昆虫も外来種ですが、増えすぎて、もう減らすのは難しい状況です。(資料38)

では、温暖化によって生きものが増えるのはどうでしょう。これは人間がCO2の排出量を増やしているせいで起きている事態で、昆虫は悪くないですね。ただ、温暖化により昆虫が増えると困る生きものもいるはずです。しかし、どんな生きものが困っているのかは、もっと調査をしないとはっきりわかりません。(資料39)

この段階で、私たちが何をすべきかといえば、CO2を減らすよう努力することです。エアコンの温度を極端に上げ下げしない、たまには車でなく電車で移動するなどです。

しかし、生きものに対して何をどうすべきかについては、まだはっきりとわからないことが多いです。だからこそ何度も調査し、研究を続けていくことが大切です。

そこで、皆さんにお願いしたいことがあります。ぜひたくさん勉強してほしいということです。

私は研究所で仕事をする上で、文章をたくさん書きますが、そのときは国語が必要です。また、生きものの数を計算するときは算数・数学が重要になってきます。

生きもの自体のことを知るには理科も大切ですし、過去にどんなことがあったかを知るには歴史も学ばなければなりません。では体育は不要かといえば、体が丈夫でないとこの仕事はできません。

また、各地に行って食事も自分で作れなければならないかもしれません。家庭科も必要です。学校で学ぶ、あらゆる勉強が大切になってきます。そして、学校の勉強をするだけでなく、本を読んだり、外へ出て生きものを観察したり、人と出会って仲良くなることもとても重要です。

私のような、生きものを守る仕事は一人ではできません。チームを組んで仕事をすることが多いので、子どものうちから幅広く学び、人と関わり、興味のあることを調べ続けてほしいと願っています。

勉強することで一番大切なのは何か。生きものの世界で何が起こっているのか、生きものを守ったり、減ってしまった数を増やしたりするには何をすればよいか、それを自分で考えられるようになることです。

そしてもう一つ、人間の立場だけでものを考えるのではなくて、生きものになったつもりで考えてほしいと思います。

最後に、今日の講演を聞いた皆さんが、生きものたちと一緒に暮らし続けていくために、何ができるか一緒に考えてくれると嬉しいです。

中村 忠昌 氏

資料1

資料2

資料3

資料4

資料5

資料6

資料7

資料8

資料9

資料10

資料11

資料12

資料13

資料14

資料15

資料16

資料17

資料18

資料19

資料20

資料21

資料22

資料23

資料24

資料25

資料26

資料27

資料28

資料29

資料30

資料31

資料32

資料33

資料34

資料35

資料36

資料37

資料38

資料39

第二部 練馬の自然 今と未来「石神井公園の昆虫たち」

講師:小口 深志(おぐち ふかし)氏

認定NPO法人自然環境復元協会理事。石神井公園の虫の観察をはじめとして、自然環境の観察・復元など、幅広く活動している。

私が住んでいるところは、石神井公園から自転車で5分ほどの場所ですので、練馬にいる多様な生きもののなかでも、特に石神井公園の昆虫に絞ってお話をしたいと思います。

石神井公園は、道路をはさんで池が分かれており、東側のボートのあるほうが石神井池で、西側が三宝寺池です。三宝寺池には橋が架かっていて、左右にヨシ原が広がっています。この写真風景だけを見ると、どこの原生林かと思うかもしれませんが、まさしく東京23区にある石神井公園なのです。石神井公園の三宝寺池は広く、そこにはヨシ原もスイレンも生えていて、さらに奥には、うっそうとした林も広がっている、素晴らしい自然環境があります。(資料1)

その三宝寺池にいる代表的な生きものが、トンボです。なぜなら、トンボの幼虫のヤゴは水中で生活をするので、水草やアシのたくさん生えている池が適した環境といえるからです。

では、トンボが三宝寺池のどの辺りに住んでいるかについて、4か所ほど紹介したいと思います。まずはギンヤンマです。8月頃、ヨシ原のなかを行ったり来たりするように飛び、オスとメスがつながって、メスは池の中の水草に産卵します。(資料2)

次はヤブヤンマとマルタンヤンマです。2種ともオスの目が青くて、とてもきれいです。これらのヤンマは7月から8月の昼間には、遊歩道に沿った林側にある日陰の低い木の枝にぶら下がっているので「ぶらさがりヤンマ」と呼ばれています。(資料3)

マルタンヤンマは8月になると、メスがヨシの茎を伝って水面の方へ下りてきて水際で産卵しますので、ヨシの生えている環境でないと生きていけません。日中には、池の周りの林の枝にぶら下がって休んでいることが多く、見つけるのが大変です。もし見つけることができたら「すごい!」と思ってくださいね。

10月頃になると、オオアオイトトンボが笹やぶに現れます。11月の産卵時期になると水辺に張り出した木の枝に卵を産みます。卵がふ化してヤゴになると、枝からポトンと水中に落ちて水中生活を始めます。(資料4)

他にはイトトンボの仲間としてモノサシトンボ(7月頃)、アジアイトトンボ(9月頃)、クロイトトンボ(5月頃)、アオモンイトトンボ(5月頃)の4種類が、水面の水草や水辺の草地にいることが多いです。(資料5)

次に、めずらしいトンボを紹介します。私の大好きなアオヤンマですが、ヨシ原の中を縫うようにして飛ぶ、とてもきれいなトンボです。5月頃から初夏にかけて、ギンヤンマと同じような場所を飛んでいますが、ギンヤンマよりもめずらしいので、もし目にしたら「すごい!」と思っていいですよ。(資料6)

チョウトンボという、チョウによく似て翅(ハネ)をひらひらさせて飛ぶトンボもいます。紫がかった濃い青色の翅が特徴の、とてもきれいなトンボです。7月から8月の暑い盛りに、ヨシ原の上を群がって飛んでいるので分かりやすいかと思います。(資料7)

次は、ハグロトンボです。ボート池と三宝寺池の間にひょうたん池という池があり、その横の水路の流れの中に卵を産みます。とまっているときに真っ黒の翅を閉じたり開いたりするのが特徴です。現在は、23区ではほとんどいなくなってしまいました。(資料8)

最後に、日本でいちばん大きなトンボ、オニヤンマです。オニヤンマは、たんぼの用水路のようなところにいることが多いです。三宝寺スイレン池のもみじにぶら下がっているのを見ましたが、ヤゴの羽化殻の場所から、おそらく園内の水辺観察園の水路で発生しているのだろうと思われます。(資料9)

他にも赤トンボで、マイコアカネという、おしろいを塗った舞妓のような顔をしためずらしいトンボもいます。(資料10)

一方、どこにでもいるシオカラトンボです。水草がないような池でも産卵ができて、水草がなくても大丈夫なので、どこにでもいます。わりとどうもうで、自分より大きなオナガサナエや、アカトンボを食べているのをみました。(資料11)

ここからはチョウを紹介します。

まずは石神井公園の象徴ともいえるミドリシジミです。表面全体が金属的な光沢をもった鮮やかな緑色で、水辺に住んでいる貴重なチョウといわれています。幼虫は水辺に張り出したハンノキの葉を食べて、6月頃に羽化します。普段は翅を閉じてとまっているので目立ちませんが、広げると緑がかったきれいな翅をしています。(資料12)

ミドリシジミの仲間で、通称ゼフィルス「森の妖精」と呼ばれるチョウが、石神井公園のクヌギやコナラの木にいます。幼虫は、この木の葉を食べて成長します。数が少ないチョウなので難しいかもしれませんが、6月頃、石神井公園で見つけてみてください。(資料13)

クヌギやコナラといえば、皆さんご存じのカブトムシやノコギリクワガタは、石神井公園にまだいますよ。(資料14)

地球温暖化の影響で北上中のチョウを紹介します。ナガサキアゲハは、ミカンの木を食べる幼虫なので、ミカンの木とともに北上してきて、今では石神井公園で当たり前のように見ることができます。翅が黒いので、クロアゲハと似ているのですが、尾状突起がないので区別がつくと思います。(資料15)

ここからは中村先生と少し重なりますので簡単に紹介します。

ツマグロヒョウモンは、パンジーを食べます。メスは翅の先が黒いですが、オスは全体に茶色いです。(資料16)

クロコノマチョウも温暖化の影響で北上してきました。幼虫はススキなどの葉を食べて成長します。正面から見るとバイキンマンのようでかわいいです。(資料17)。

ムラサキツバメです。中村先生が紹介していたのは翅が黒っぽいオスで、紫色のはメスです。集団で冬越しをします。尾状突起がないのがムラサキシジミですが、ムラサキツバメより先に温暖化に伴い北上してきました。(資料18)

今日は、石神井公園の三宝寺池で見られるトンボやチョウについてお話してきましたが、これらの昆虫にとって、ヨシ原やスイレンが生えていて、周りが森で囲まれた池はとても住みやすい環境であり、生きものの多様性が見られる場所であることがご理解いただけたかなと思います。(資料19)

小口 深志 氏

資料1

資料2

資料3

資料4

資料5

資料6

資料7

資料8

資料9

資料10

資料11

資料12

資料13

資料14

資料15

資料16

資料17

資料18

資料19

質疑応答

資料1

Q:カワセミはすごい速さで池に顔を突っ込んでいくが、何を食べているのか? また、その速さは? 公園で見られないときは、どこに行っているのか?

A:水中にダイブして魚を食べたり、エビやザリガニの子ども、おたまじゃくしなどを食べたりしています。(資料1)速さは測定していないのではっきりしませんが、500系新幹線は、カワセミのくちばしを参考にして作ったそうなので、とても速いことは確かです。武蔵関公園でよく見ることができますが、見つからないときは石神井川を移動して、東伏見の方へ行っているのかもしれません。

Q:鳥の種類は何種類? また、鳥の学者さんの人数は?

A:鳥の種類は全世界で、およそ9,000~10,000種と言われていますが、はっきりしていません。鳥の学者さんたちの間で、この鳥とあの鳥が同じ種類か違う種類か、といったことで意見が分かれる場合もあります。最近では遺伝子も調べるようになり、これまで同じ種類と考えられていた鳥が、実は違う種類であることが分かったという例もあります。まだ、見つかっていない種類もいるかもしれないので、はっきりと◯種とは言えないのです。

世界中の学者さんの人数ははっきりとしませんが、日本鳥学会には1,000人ほどいるとされています。日本の人口1億人に対して1,000人なので、単純に計算すると世界の人口70億人に対しては70,000人。但し、先進国ばかりではないので、全体的には30,000人くらいではないかなと思います。

資料2

Q:虫の種類はどれくらい?

A:平成24年3月の練馬区自然環境調査によれば、石神井公園の虫については355種という報告がされています。(資料2)日本国内では、一般に10万種とされていますが、その中で図鑑に載っていて名前のついている虫は1万種と言われています。名前がついて認められた昆虫の数の10倍は実際にいると考えられているので、石神井公園にも355種の10倍、つまり3,000~4,000種ほどは実際にいると思われます。

Q:アズマヒキガエルは冬眠が遅くなってきたように感じる。また、光が丘公園のカブトムシが小さくなってきたように感じるが、何かあったのか?

A:練馬区のカエルについては分からないのですが、葛西臨海公園のカエルの産卵については、調査をしたことがあるのでお答えします。温暖化の影響で、暖かくなるのが早くなっているように思われますが、実際は遅かったり、早かったり違いがあります。10年ほどの調査でははっきりしないので、50年くらい調べたら、違いが分かるかもしれません。やはり調査がますます大切になってきますね。

また、カブトムシの大きさについてですが、幼虫が小さいと成虫も小さいです。カブトムシの幼虫は腐った落ち葉(腐葉土)を食べて成長します。調査をしているわけではないので、はっきりとは言えないのですが、幼虫が小さいということは、腐葉土のある環境がだんだん少なくなっているということが考えられると思います。練馬区でも落ち葉をすぐに片づけてしまうのではなく、「落ちていてもいいよ」という場所を少し残してあげればカブトムシも増えるし、幼虫も大きくなるのかもしれませんね。

資料3

資料4

Q:外来種の数はどれくらいか? また見分け方はあるか?

A:何が外来種で何が在来種かの区別をつけるのは、けっこう難しいですね。江戸時代にさかのぼれば外来種であった生きものが、現代では在来種のように扱われていることもあります。ですから、何をもって外来種とするかは難しいです。日本の昆虫に絞り、「特定外来生物」としてあまり増やしてはいけないと法律で定められた生物で、お答えします。例えばテナガコガネとか、ハチやアリも含めて日本では全部で9種類います。その中にヒアリも含まれています。東京都のホームページによれば、危険な外来生物として5種類挙げられています。ヒアリは平成29年に東京都の大井ふ頭で発見されました。(資料3)

外来種を、姿かたちや色などで見分けるのは難しいです。例えばチョウのアカボシゴマダラは外来種ですが、在来種に相当するのはゴマダラチョウです。昔は石神井公園にゴマダラチョウがたくさんいましたが、アカボシゴマダラが増え続けた結果、今ではゴマダラチョウはほとんど見られなくなってしまいました。外来種が入ってきて増えることによって、在来種が駆逐されてしまうことは、今後もあり得るのではないかと思います。(資料4)

Q:ムクドリは、なぜ電柱などにびっしりと集まるのか?

A:ムクドリは、夏の終わりから冬にかけて千葉のほうに何千羽と集まります。少し怖いという印象があるかもしれませんが、実は鳥の方が怖がっていて、タカやカラスに襲われないように集まっているのです。大勢でいれば敵を発見しやすいし、相手も驚いてくれるのではないかという理由からです。

Q:カラスの鳴き声にはいろいろあるが、会話はできるのか?

A:カラスはものまねが上手で、結構いろいろな声を出すことができます。カラスの声について調べてはいないのですが、カラスに限らず鳥は、怒っているときやオスとメスが一緒にいるときには会話をしているように聞こえることがあります。例えばシジュウカラという鳥は、鳥同士でコミュニケーションをしているとわかっています。特に分かりやすいのは怒っているときですね。「ガーッ」という、殺気さえ感じられるような声を出すので、怒っていることが分かります。

Q:セミが道路などに出てきてしまうのはなぜか?

A:セミの幼虫は、木の根っこの汁を吸って生きていることは知っていますか? 幼虫が地面に穴を開けて外に出てきて成虫になるのですが、木の根は、枝の張り具合と同じくらいの幅があると言われています。例えば空が見えないほど枝ぶりのいい木があるとすれば、地中は根っこだらけということになります。ですから、道路の方にまで張り出しているとしたら、セミがそこに穴を開けて出てくることもあり得るということです。

資料5

資料6

資料7

資料8

資料9

Q:日本一強い虫と弱い虫、世界一強い虫と弱い虫は?

A:あまり詳しくないので調べてみました。ハンミョウの仲間で、アフリカ南部にいるオオエンマハンミョウは体長が6センチと大きく、何でも食べてしまうそうです。他にもインドネシアにいる、体長10センチほどのコオロギも強いようです。いわゆる「食うか食われるか」の世界では、この2つの虫が強いと言えそうです。(資料5)

強いといってもいろいろありまして、集団で他の虫を駆逐してしまうような強さといえば、例えば軍隊アリがそうですね。群れを成して行動し、彼らが通った後は何も残らないと言われています。(資料6)

以前、スズメバチとオオカマキリの対決に出会い、どちらが勝つかじっと見ていたら、結局スズメバチがオオカマキリをかみ殺してしまいました。(資料7)

大きさや力の強さという意味では、ヘラクレスオオカブトやオオヒラタクワガタが世界一と言えそうです。(資料8)

一方、どんな場所でも生きていけるというのもある種の強さです。その意味では、クマムシという体長1mm程度の小さい虫は、マイナス200℃からプラス150℃の温度に耐え、真空の無圧状態でも150年生きていけるという、とんでもない強さをもつと言えるでしょう。(資料9)

Q:猫は、見ていなくても僕の母が近づくと気づくが、虫や鳥にも察知能力はあるか?

A:鳥が地震の前に騒ぐなどといわれることはあるみたいですが、実際はあまり聞いたことがありません。調べたところによれば、ある鳥が嵐の前に逃げたという例があります。しかし霊的な特殊能力というよりは、気圧の変化などに対し、人間より敏感に感じ取った結果の行動と言えそうです。

Q:水中昆虫は、どのように進化したのか?

A:水中昆虫でいちばん古い種類は、カゲロウやトンボの仲間と言われています。大昔の恐竜の絵と一緒に、大きなトンボが飛んでいる姿が描かれることがあります。トンボの幼虫であるヤゴにはエラがあり、水中で呼吸できるようになっています。そのことからも、トンボは古い種であると考えられています。いちばん古い昆虫は、ずっと水中で生きていた可能性もあり、それが地上に出てきて、のちのカブトムシやクワガタになったとも言われています。ゲンゴロウという昆虫は、今も水中で生活していますね。水中から一度地上には出たけれど、やはり水中の方が適合しているということで戻った、ということもあるかと思います。トンボやゲンゴロウやタガメなど、それぞれ進化の過程が違うのではないかと考えています。

最後に、お2人からメッセージをいただきました。

小口氏:もともとチョウが好きでしたが、写真に撮ったり標本にしたりといった意味で好きになったのは25~26年前だったかと記憶しています。娘の夏学習の標本づくりを手伝ったことから火がついてしまいました。フィールドに出て、虫を見るだけでも温暖化をとても実感します。観察するからこそ実感できることがあるので、ゲームだけでなく、ぜひ外に出て自然のなかで生きものを見る、観察するという目を養ってほしいと思います。

中村氏:温暖化や外来種の問題があるなか、私たちはさまざまな調査や研究をしているのですが、調べれば調べるほど生きもののことが分かってきます。観察していると、「この生きものが増えているようだけれど、それはなぜなのか?」と考える…それがとても面白いのです。推理するような、パズルをしているような楽しさがあり、なかなかすぐには答えの出ないところが面白いのだと思います。これからも観察や調査、研究を続けて、人間と動物たちが一緒に生きていけるような社会を作っていけたらと思っています。

ご参加いただいた皆さま、ご協力いただいた多くの関係各位に改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。